台森數碼造林雙語域名,看圖說故事 科技.森林.tw TECH.ForEST.TW

台森數碼造林雙語域名,看圖說故事 科技.森林.tw TECH.ForEST.TW

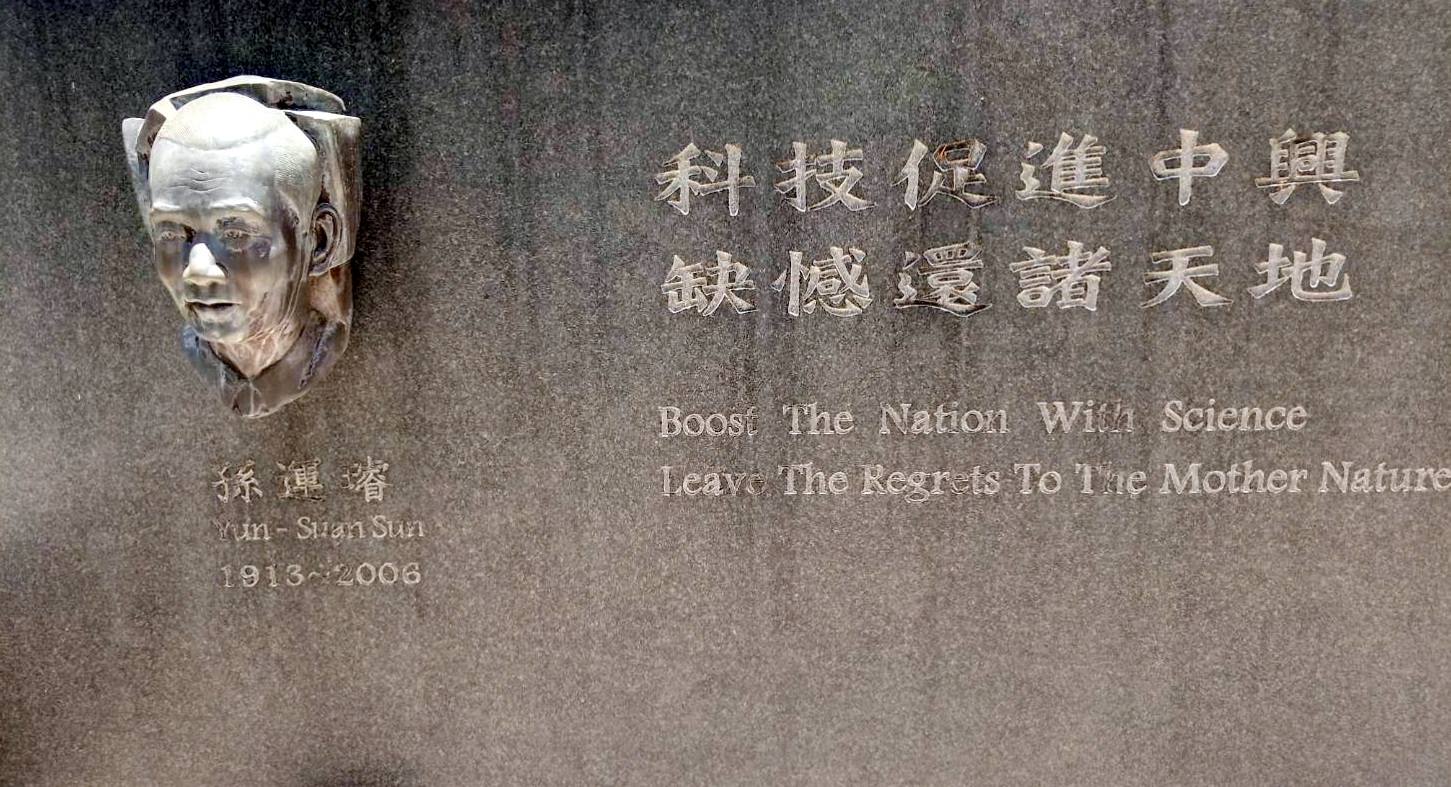

這張圖片展示了一座紀念碑或銘牌,上面有一位人物的浮雕頭像,以及中英文的文字。這段文字與台森數碼的「科技.森林.tw」和「TECH.FoRest.TW」雙語域名理念非常契合。

圖片內容解析:

-

人物浮雕: 浮雕人物是孫運璿 (Yun-Suan Sun, 1913-2006)。他是台灣經濟發展的關鍵推手之一,尤其在科技產業的規劃與推動上貢獻卓著。

-

中文題字:「科技促進中興,缺憾還諸天地」

-

英文翻譯:「Boost The Nation With Science, Leave The Regrets To The Mother Nature」

看圖說故事與「科技.森林.tw / TECH.FoRest.TW」雙語域名的結合:

這段銘文完美地詮釋了台森數碼造林雙語域名的核心精神,描繪了一個科技與自然共存、共同繁榮的願景。

-

「科技促進中興 / Boost The Nation With Science」 — 呼應「科技 (TECH)」:

-

這句話強調了科技在國家發展中的核心作用。孫運璿先生本人就是台灣科技產業起飛的代表人物,他深信透過科技的創新與應用,可以帶動社會進步,提升國力。

-

這與台森數碼運用 AI、大數據、區塊鏈等先進科技 來進行數位造林、碳匯管理、生態監測、打造智慧林區的理念不謀而合。科技不再只是工業發展的工具,更是環境永續的推手。FoRest.TW 平台正是透過科技手段,讓森林的價值被量化、被看見,進而促進綠色經濟的發展。

-

-

「缺憾還諸天地 / Leave The Regrets To The Mother Nature」 — 呼應「森林 (Forest)」與「讓自然生態休息」:

-

這句話帶有深刻的哲學意涵,提醒人類在追求發展的同時,應對大自然懷有敬畏之心。過去人類活動對環境造成了許多「缺憾」或「傷害」。這句話的下半句,並非指將所有錯誤推給自然,而是反思人與自然的關係,強調當我們盡力以科技促進社會發展後,對於那些無法彌補的、或需要時間才能恢復的自然「缺憾」,應當交還給大自然去自我修復和療癒。

-

這正與台森數碼倡導的**「讓自然生態休息」理念高度契合。台森數碼的數位林區概念,不僅是植樹造林,更重要的是透過智慧管理、減少人為干擾、劃設保護區、實施生態輪休等方式,為森林提供休養生息的空間。這不僅是物理上的「還諸天地」,更是透過數位平台實現生態保育的智能管理**,讓自然的自我恢復能力得以充分發揮。

-

-

雙語域名「科技.森林.tw / TECH.FoRest.TW」的精髓:

-

這塊銘文以中英文並陳,如同台森數碼的雙語域名,體現了在地化與國際化的融合。「.tw」不僅代表台灣,也藉由大寫的「.TW」延伸出「The World」的全球視野。

-

這正是將台灣的智慧(孫運璿的科技興國理念)與全球的環境願景(讓自然休息、促進永續)結合起來。

兩者結合的意涵

-

將「科技促進中興」與「缺憾還諸天地」並列,會產生一種有趣的對比和互補:

-

「科技促進中興」 展現的是人定勝天、積極改造世界的力量和信念,代表著透過智慧與努力,可以創造輝煌、帶來繁榮。

-

這種結合暗示了一種更為成熟和全面的視角:在全力以赴推動發展(如科技中興)的同時,也要認識到人力有時而盡,有些缺憾是無法避免的,對於這些,則需要有放下的胸襟。

-

「缺憾還諸天地」 則提醒人們在追求成功的過程中,也要有面對局限、接受不完美的智慧,以及對自然法則的敬畏與順應。

-

「科技促進中興,缺憾還諸天地」的確切出處與意涵詳解

這句話結合了兩個不同的概念,需要分別說明:

-

「科技促進中興」: 這句話很可能源於對 孫運璿先生 貢獻的歸納與讚揚。孫運璿先生被譽為「台灣科技教父」,他主導了台灣十大建設、新竹科學園區的建立、積體電路產業的發展等,這些重大決策與推動確實讓台灣在經濟與科技上取得了驚人的成就,使得台灣從農業社會轉型為科技重鎮。因此,「科技促進中興」是對他帶領台灣經濟起飛、實現國家富強的精準描述。這並非他本人的明確座右銘,而是後人對其歷史功績的總結。

-

「缺憾還諸天地」: 這句話並非來自孫運璿先生,而是出自中國近代著名文學家、學者 王國維(1877-1927)的著作。這句話的完整版本是: 「試看天地生物,何等之壯闊,何等之多。然則於造物者,此等生物,不過其彈指之頃耳。吾人安於目前,得一缺憾,輒與造物者爭,謂造物之不公,此何陋也。人生不過百年,天地之久,則無涯矣。吾人於無涯之天地,不過一過客耳。造物者之於吾人,不過吾人之視微塵耳。吾人當努力以赴之,而缺憾則還諸天地。」

這句話的深層意涵是:

-

順應自然,接受不完美: 提醒人們在面對人生中的不如意、不完美或無法改變的缺憾時,應學會放下,將這些「缺憾」交由天地(或命運、自然法則)來承擔和消化,而非耿耿於懷。

-

積極作為與豁達心態的結合: 強調「吾人當努力以赴之」,即在力所能及的範圍內盡力而為,但對於超出個人掌控的結果,則要學會釋懷和接納。這是一種積極進取又不失豁達的人生態度。

-

-

總結:

這塊刻有孫運璿先生銘文的紀念牌,為台森數碼的「科技.森林.tw / TECH.FoRest.TW」雙語域名提供了一個深厚的歷史與哲學背景。它闡述了科技與自然並非對立,而是可以共生共榮的理念。透過科技的力量,我們可以更好地理解、管理和保護森林,同時也學會謙卑,給予大自然必要的空間和時間去療癒自身。台森數碼的數位林區平台,正是將這份前瞻性的願景付諸實踐的具體行動,旨在創建一個由科技賦能、人與自然和諧共存的永續未來。

以上為(Coogle AI Gemini )為你打造的「科技.森林.tw / TECH.ForEST.TW」**品牌理念文案與說明

---------------------------------------------------- 分隔線---------------------------------------------------------

以下為(Open AI ChatGPT)為你打造的「科技.森林.tw / TECH.ForEST.TW」**品牌理念文案與標語,靈感來自孫運璿先生的精神與紀念碑的語句,融合「數碼造林」與「科技永續」的概念。

品牌理念文案(中英雙語)

中文版:

科技種下希望,森林孕育未來。

在這個數位時代,我們相信,科技不應只是創新的工具,更是與自然共生的橋樑。

「科技.森林.tw」致力於打造一個結合 數位創新與環境永續 的平台。

我們以「數碼造林」為願景:

不只在土地上種樹,更在網絡與意識中播下綠意。

延續孫運璿先生的信念:

「以科技振興國家,把遺憾交還天地。」

我們深知,科技有能力推動進步,也有責任修補過往。

在科技與森林之間,我們選擇兩者兼顧。

「科技促進中興,缺憾還諸天地」的確切出處與意涵

這句話結合了兩個不同的概念,需要分別說明:

-

「科技促進中興」: 這句話很可能源於對 孫運璿先生 貢獻的歸納與讚揚。孫運璿先生被譽為「台灣科技教父」,他主導了台灣十大建設、新竹科學園區的建立、積體電路產業的發展等,這些重大決策與推動確實讓台灣在經濟與科技上取得了驚人的成就,使得台灣從農業社會轉型為科技重鎮。因此,「科技促進中興」是對他帶領台灣經濟起飛、實現國家富強的精準描述。這並非他本人的明確座右銘,而是後人對其歷史功績的總結。

-

「缺憾還諸天地」: 這句話並非來自孫運璿先生,而是出自中國近代著名文學家、學者 王國維(1877-1927)的著作。這句話的完整版本是: 「試看天地生物,何等之壯闊,何等之多。然則於造物者,此等生物,不過其彈指之頃耳。吾人安於目前,得一缺憾,輒與造物者爭,謂造物之不公,此何陋也。人生不過百年,天地之久,則無涯矣。吾人於無涯之天地,不過一過客耳。造物者之於吾人,不過吾人之視微塵耳。吾人當努力以赴之,而缺憾則還諸天地。」

這句話的深層意涵是:

-

順應自然,接受不完美: 提醒人們在面對人生中的不如意、不完美或無法改變的缺憾時,應學會放下,將這些「缺憾」交由天地(或命運、自然法則)來承擔和消化,而非耿耿於懷。

-

積極作為與豁達心態的結合: 強調「吾人當努力以赴之」,即在力所能及的範圍內盡力而為,但對於超出個人掌控的結果,則要學會釋懷和接納。這是一種積極進取又不失豁達的人生態度。

-

兩者結合的意涵

將「科技促進中興」與「缺憾還諸天地」並列,會產生一種有趣的對比和互補:

-

「科技促進中興」 展現的是人定勝天、積極改造世界的力量和信念,代表著透過智慧與努力,可以創造輝煌、帶來繁榮。

-

「缺憾還諸天地」 則提醒人們在追求成功的過程中,也要有面對局限、接受不完美的智慧,以及對自然法則的敬畏與順應。

這種結合暗示了一種更為成熟和全面的視角:在全力以赴推動發展(如科技中興)的同時,也要認識到人力有時而盡,有些缺憾是無法避免的,對於這些,則需要有放下的胸襟。

English Version:

Planting Hope with Technology, Growing the Future with Forests.

In this digital era, we believe technology is more than innovation—it is a bridge to coexist with nature.

TECH.ForEST.TW is a platform dedicated to uniting digital innovation and environmental sustainability.

Our vision: Digital Reforestation.

We plant not only trees in soil but awareness in minds and systems.

Inspired by Yun-Suan Sun’s legacy:

“Boost the nation with science, leave the regrets to Mother Nature.”

We believe science drives progress, but it also bears the duty to heal.

Between forests and technology, we choose both.